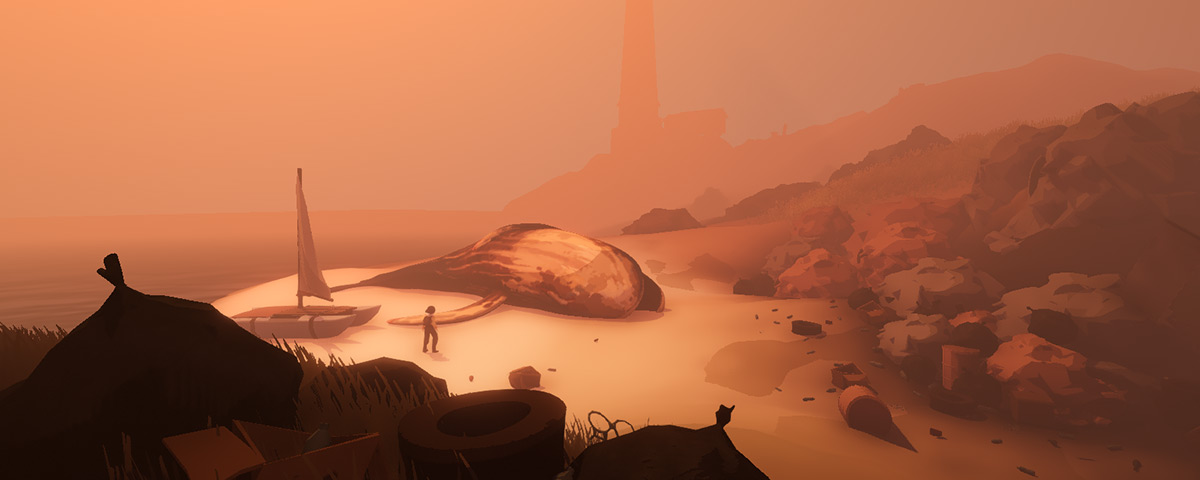

Es schreibt sich das Jahr 2140 in einer Zukunft in der der Plastikverbrauch niemals endete und leblose Landschaften, überflutete Städte und weitreichende Trümmer hinterlassen hat. Die junge Frau Noa verlässt ihre Heimat auf der Suche nach einem besseren Leben.

Erschienen am

24. Mai 2019

Entwickler

Plattformen

Spieldauer

Die Prämisse ist so simpel wie weitreichend und gibt direkt eine klare Vorstellung um welche Art von Geschichte es gehen soll. Das Setting ist nicht sonderlich originell, jedoch braucht es für eine gute Geschichte keine Originalität, denn auf die Erzählweise kommt es an – welche Stilmittel, Direktion und Wirkung ihr inne wohnen. Um zu binden, beziehungsweise zu involvieren braucht es einige Mechaniken: Zuallererst steht eine verständliche Prämisse, die Neugier oder Erwartungen weckt. Darauf folgen aussagekräftige Charaktere mit klarer Motivation. Wenn diese Grundlagen stimmen, sind auch Werdegang, Handlungen und Umstände des Charakters zum Einstieg in die Geschichte nachvollziehbar. Eine einfache Geschichte kann also fesseln, wenn ihre Figuren ein erkennbares Ziel oder Bedürfnis haben.

Konflikte und Hindernisse bilden Spannung und sorgen für eine emotionale Reaktion beim Erfahrenden der Geschichte. Die Ziele oder Bedürfnisse können hierbei äußerer oder innerer Natur sein und sorgen somit für ein umfänglicheres Bild des Charakters, ergo es steigert die Nachvollziehbarkeit. Ist man nun emotional investiert und verschärfen sich die Hindernisse oder die zu treffenden Entscheidungen und deren Folgen, spricht man von einer dramaturgischen Steigerung, die üblicherweise im zweiten Akt einer drei Akten Geschichte vorzufinden ist. Besonders wichtig ist, dass Handlungen und Entscheidungen der Akteure Folgen, und somit Einfluss auf die Geschichte haben. Nur so kann eine emotionale Bindung gewährleistet sein. Je höher das Risiko, je verzwickter die Ausgangslage vor einer Entscheidung oder im nächsten Schritt einer Handlung desto stärker kann sich mit dem Charakter verbunden werden.

Weitere Elemente wie Musik, Bildsprache, Symbolik oder Perspektive sind keine bloße Dekoration, sondern tragen entscheidend dazu bei, wie eine Geschichte erlebt wird. Zu guter Letzt kann eine Geschichte eine Resonanz, beziehungsweise einen Nachklang bewirken. Am Ende bleibt das, was emotional oder gedanklich hängen bleibt – sei es eine überraschende Wendung, eine moralische Erkenntnis oder ein offenes Ende, das zum Nachdenken anregt.

Ein klarer Ausgangspunkt

„Plasticity“ entwirft ein realitätsnahes, dystopisches Zukunftsbild, das etwa hundert Jahre vorausgreift. Die bloße Vorstellung einer ungewissen Zukunft trägt bereits das Potenzial für Sorge und Bedenken in sich. Indem das Spiel diese Befürchtung in Form einer verwüsteten Welt konkretisiert, verwandelt es abstrakte Angst in greifbare Realität – ein emotionaler Doppelschlag. Zu guter Letzt folgt der Titel „Plasticity“, der als Wortspiel für Plastik und Stadt, also Plastikstadt verstanden werden kann, im englischen aber einige ebenfalls treffende Bedeutungen besitzt. Als feldloses Hauptwort bedeutet es die Ver- oder Umformbarkeit oder Plastizität.

In der Physik beschreibt Plastizität die Fähigkeit eines festen Materials, das nach der Ausübung von Kraft eine dauerhafte, nicht umkehrbare Formänderung erfahren hat. In der Biologie bezeichnet es die Fähigkeit von Organismen sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Beim Gehirn bezieht sich der Begriff auf die Anpassungsfähigkeit der Struktur und Funktion nach einer Verletzung oder dem Lernen und in der Kunst beschreibt es Kunstwerke die besonders dreidimensional und räumlich wirken. Im Grunde beschreibt der Ausdruck Plastizität die Fähigkeit eines Hart- oder Weichkonstrukts sich neuen Gegebenheiten Anzupassen. Auffälligerweise bekommt der Begriff im Bereich der Kunst eine neue Deutung. Ob dahingehend gerade dieser Titel gewählt wurde ist nur zu vermuten. Interessant ist jedoch wie treffend er auf das Setting passt und auf den Punkt bringt, vor welchen Aufgaben die Organismen dieser Welt stehen. Als Spieler wird man automatisch in die Rolle der umformenden Kraft gesetzt, sprich durch Noa verkörperte Handlungen führen eine verändernde Kraft auf die Spielwelt aus, womit sich der Kreis schließt.

Die Prämisse ist also klar gestellt und wird durch den Titel verdeutlicht und bestärkt. Die Zielgruppe für „Plasticity“ wird im gleichen Zuge direkt abgesteckt, denn Spieler, die bereits mit dem Thema Umwelt und der missachtende Umgang mit ihr vertraut sind, sollten sich angezogen fühlen. Doch schafft es „Plasticity“ auch Spieler außerhalb dieser Blase zu erreichen und emotional dem Thema durch eine rührende Geschichte näher zu bringen oder ist der Ausgangspunkt des Spiels zu eng gestrickt, um wirklich durch Gameplay, Mechaniken und schließlich einer immersiven Geschichte einen erwünschten Nachklang, eine Resonanz zu erzielen?

Charaktere und Motivation

Das Spiel beginnt mit Noa vor einer einfachen, roten Schaukel. Im Hintergrund sind haushohe Berge, die den Horizont verdecken an Schrott zu sehen. Die Sonne scheint, doch alles ist in ein tristes braun mit grau getüncht. Ein paar Schritte weiter liegt ein grauer Quader aus Schrott mit roten Elementen darin. Dies signalisiert dem Spieler, dass es sich um einen interagierbaren Gegenstand handelt und Teil des ersten Hindernisses ist. Die nächste Aktion ist eine Flasche vom Boden aufzuheben und sie in eine Mülltonne zu werfen. Durch diese zwei Aktionen wird sofort klar, welche Rolle der Spieler auszuführen hat. Es gilt primär also darum Umgebungspuzzles zu lösen beziehungsweise Hindernisse zu überwinden und sekundär aktiv das Setting voranzutreiben, nämlich dem Aufräumen der vor Müll verwüsteten und überquellenden Welt. Damit sind nicht nur die Aufgaben des Spielers klar umrissen, sondern auch Noas Motivation wird durch schlichtes, aber effektives Worldbuilding deutlich.

Nachdem der Spieler das nächste Hindernis mit leicht gesteigerter Komplexität gemeistert hat, wird er von einem kleinen weißen Hund mit rotem Eimer über dem Kopf weiter nach rechts geleitet. Wie typisch für Sidescroller verläuft der Fortschritt stets nach rechts. Wer dem Hund zu schnell folgt, fällt jedoch in ein Loch im Boden und landet in einem Wasserbecken. Ein senkrechter Müllschacht mit einer Leiter ermöglicht es Noa, wieder herauszuklettern.

Dieses Event dient in erster Linie der Einführung der Spielmechaniken und soll auf ähnliche Situationen später vorbereiten. Aus der Perspektive der Spielwelt wirkt der Vorfall jedoch wenig logisch: Das Loch ist offen sichtbar und hätte von Noa eigentlich erkannt werden müssen, schließlich handelt es sich um ein vertrautes Gebiet. Zudem widerspricht das Bereitstellen der Leiter dem Konzept von Risiko und Konsequenz. Wäre Noa in den Grund eingebrochen und müsste sich ihren Weg aus dem Gerümpel und Müll wieder frei kämpfen, wobei die ursprüngliche Motivation auf der Befreiung des Hundes läge und dadurch eine gewisse Dringlichkeit entsteht aus der neu vorgefundenen Situation wieder heraus zu finden, so würde das Ereignis eine stärkere Reaktion beim Spieler auslösen können und gleichzeitig eine Welt schaffen, die nicht nur Mittel zum Zweck ist. So entsteht eine subtile Dissonanz zwischen der Logik des Worldbuildings und der Wahrnehmung des Spielers. Anders gesagt: Die Prämisse des Spiels, eine emotional nachvollziehbare und schlüssige Geschichte zu erzählen, steht hier im Widerspruch zur rein mechanischen Lehre der Spielwelt und verliert dadurch an Wirkung.

Dieses Schema wird sich in dem rund dreißig bis vierzig Minütigen Erlebnis fortwährend durchziehen. Noa, beziehungsweise der Spieler wird vor Ereignisse gestellt die eine emotionale Wirkung erzeugen sollen. Durch die fehlenden Reaktionen der Spielfigur Noa werden keinerlei Bindeglied, oder Möglichkeiten der tieferen Immersion und der Verbindung vom Spieler durch Noa mit jenen aussagekräftigen Ereignissen gegeben. So befindet sich der Spieler in der Rolle und Position die Erlebnisse einzuordnen und trägt die Verantwortung eine emotionale Reaktion zu beschwören. Das Spiel drängt den Spieler dazu, emotional auf das Gesehene zu reagieren – lässt ihm jedoch kaum Raum, diese Reaktion zu entwickeln. Noch bevor eine Wirkung eintreten kann, eilt die Handlung bereits weiter. Die Kurzlebigkeit der Ereignisse und die fehlende emotionale Bindung der verändernden Kraft, verkörpert durch Noa, lässt den Spieler in die Rolle eines Beobachters fallen mit der Eigenverantwortung auf das Gesehene zu reagieren.

Konflikte & Hindernisse

Mechanisch sind die Hindernisse die Noa überwinden muss klar definiert: Es gilt Umgebungsrätsel zu lösen, um den Fortschritt zu gewährleisten. Wie Anfangs schon skizziert handelt es sich hierbei um Hürden, die in drei Kategorien unterteilt werden können. Die erste Kategorie ist gefüllt von den Puzzles, welche den Haupt-Gameplay-Loop ausmachen. Die Zweite wird durch gelegentliche, optionale Hürden bestückt. Diese sind nicht ausschlaggebend für den Fortschritt des Spiels und dem Erreichen des Ziels, sondern dienen mehr dem Worldbuilding und den Charakterzügen des Spielers. Die dritte Kategorie sind Noas Hürden sich in dieser Welt zurecht zu finden, beziehungsweise zu Überleben. Diese werden durch kurze Einblendungen per Textzeilen vermittelt und sollen den inneren Prozess von Noa suggerieren.

Die erste Kategorie – die Puzzles – bilden den Kern des Spielfortschritts. Sie sind funktional und abwechslungsreich genug, um Noa von einem Punkt zum nächsten zu tragen, doch bleiben sie erzählerisch leer: Es entsteht kein Bezug zwischen der Herausforderung und ihrer Situation in der Welt. Hier vertut „Plasticity“ die Chance, seine Prämisse stärker aufzugreifen – erzählerisch wie auch im Leveldesign. Wären die Puzzles mehr mit der Umgebung verknüpft, zum Beispiel clever gebaute Hindernisse aus Müll, so entstünde nicht nur eine tiefere Verpflanzung des Themas – der vor Müll überquellenden Welt –, sondern auch eine deutlichere Verkörperung Noas als Spiegel ihrer inneren wie äußeren Auseinandersetzung mit der Zerstörung, die sie umgibt und die Schwierigkeit sich in der Welt zu bewegen.

Die zweite Kategorie, die optionalen Hürden, gestalten sich nicht als direkte Hürden im Sinne des Gameplays. Man könnte sie als Weltanschauungs- oder Charakterabgleich des Spielers bezeichnen. Hierbei handelt es sich um Möglichkeiten anderen Bewohnern dieser Welt zu helfen. Etwa wie dem kleinen Hund vom Anfang des Spiels, trifft der Spieler beziehungsweise Noa immer wieder auf hilfebedürftige Tiere, die im Müll gefangen sind. Als Spieler hat man hier die Wahl ihnen aus ihrer Bredouille zu helfen. Die Entscheidungen des Spielers tragen Auswirkungen auf das Ende des Spiels. Dadurch gewinnt „Plasticity“ an Tiefe und verleiht dem Spieler ein stärkeres Gefühl von Eigenverantwortung. Diese optionalen Begegnungen lockern nicht nur den Spielfluss auf, sondern verstärken auch die emotionale Bindung an die Welt und an ihre Bewohner. Indem der Spieler selbst entscheiden kann, ob er eingreift oder weitergeht, spiegeln diese Momente subtil die Kernaussage des Spiels wider: Dass Veränderung und Mitgefühl in einer vermüllten Welt von individuellen Entscheidungen abhängen. So gelingt es dem Spiel, trotz seiner Kürze moralische Dimensionen anzureißen und dem Spieler einen Hauch von Handlungsfreiheit zu gewähren.

Die dritte Kategorie schließlich umfasst Noas innere Reise durch diese Welt. Ihre Hürden sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen werden über Texteinblendungen am unteren Rand vermittelt. Sätze wie: „When I was a kid my mother would tell me ‘don‘t go playing in the trash‘. It was hard not to when the trash was everywhere.“, oder „Every morning, birds would go out to fish for their families. By noon their bellies were full of rotten sea garbage.“ sind auf den ersten Blick katastrophale Aussagen, jedoch bleiben sie Beobachtungen der Welt, die eher ein Bild des äußeren Verfalls zeichnen, statt Noas eigene Entwicklung greifbar zu machen. Die Einblendungen bleiben auf einer anekdotischen Ebene hängen und erzählen eher die Geschichte der Welt und weniger Noas inneren Werdegang.

Würden die Textpassagen nicht von Noa geschildert, sondern – ganz im Sinne von „weniger ist mehr“ – als starke Einzelmomente szenisch umgesetzt, hätten sie deutlich mehr Aussagekraft und würden dem Spieler zugleich Raum geben, sich emotional einzubinden. Unterstrichen von passender Musik und gezielt eingesetzter Bildsprache könnten solche Szenen dieselbe Botschaft transportieren, dabei jedoch interpretierbar bleiben. Hier würde das aus dem Film bekannte Prinzip „show, don’t tell“ greifen und den Spieler dazu anregen, sich die Geschichte anhand gezeigter Hinweise selbst zu erschließen.

Müsste Noa sich durch Puzzles aus Berge von Müll und Schutt kämpfen, die gekonnt in die Umgebung eingepflegt wären, so gewänne „Plasticity“ sowohl erzählerisch wie atmosphärisch an Tiefe. Würden zudem das Scheitern eines Puzzles spürbare Konsequenzen – etwa durch die Verschüttung des günstigsten Auswegs oder eine Verletzung Noas, die das Puzzle zusätzlich erschwert – so könnte der äußerliche Kampf verschärft werden. Auch die innere Zermürbung vom abermaligen Scheitern könnte durch Monologe oder Aussagen von Noa Ausdruck finden, womit sich der Konflikt verbalisiert.

Die zweite Kategorie erreicht die stärkste Aussagekraft, indem sie den Spieler in das Erlebnis involviert und dessen Handlungen klare – wenn auch erst später ersichtlich – Konsequenzen haben. Wäre bei der Entwicklung von „Plasticity“ stärker auf dieser Ebene in diese Richtung gegangen worden, so hätte das Spiel eine noch tiefere emotionale Resonanz entfalten und die zentrale Botschaft wirkungsvoller transportieren können. Indem moralische Entscheidungen stärker in den Spielfortschritt eingebettet und narrativ belohnt oder bestraft worden wären, hätte sich das Spielerlebnis weniger wie eine lineare Abfolge von Rätseln und mehr wie eine persönliche Reise durch eine zerfallende Welt angefühlt.

Leider erreichen die Textpassagen nicht ihre gewünschte Wirkung und verkommen zu plakativen Phrasen. So entsteht eine Distanz zwischen Spieler und Protagonistin, da ihre Emotionen und inneren Konflikte kaum Raum bekommen, während die Umwelt selbst zum eigentlichen Erzähler wird. Weder zu Noa noch zum Spieler wird eine echte Verbindung aufgebaut, sodass sie letztlich im Raum hängen bleiben, statt eine emotionale Wirkung zu entfalten. Damit verschenkt das Spiel die Chance, ihre emotionale Reise erlebbar zu machen – sie bleibt eine Behauptung auf der Oberfläche, anstatt in Handlung und Interaktion zu wurzeln.

Dramaturgie durch Kausalität und Konsequenz

Geschichten leben nicht nur von ihrer Erzählweise und was sie zu vermitteln versuchen. Vielmehr geht es um die emotionale Involvierung des Betrachters, in diesem Falle, des Spielers. Indem Kausalität und die Konsequenzen von Handlungen eine aktive Rolle spielen, entsteht eine dramaturgische Steigerung. Gerade Video Spiele entgegen Büchern und Filmen – die in dem Sinne ein- und zweidimensional bleiben – haben das Potential durch das aktive Mitwirken des Spielers dreidimensional zu sein. Das heißt, durch das Gameplay, durch Entscheidungen des Spielers oder des zu spielenden Charakters und durch die Weltgestaltung entsteht Dramaturgie. Spieler werden hierbei selbst Teil dieser Dramaturgie, indem sie handeln und Konsequenzen erleben. Nimmt man Rätsel und Hindernisse als Ankerpunkte dramaturgischer Steigerung, sollten sie nicht nur schwerer, sondern auch narrativ bedeutsamer werden. Jede Handlung oder Unterlassung sollte eine Auswirkung haben, auch wenn diese sich im Rahmen des subtilen bewegen. Spieler müssen also Entscheidungen treffen, deren Konsequenz immer schwerwiegender werden, wodurch die Steigerung spürbar wird.

Rätsel, moralische Entscheidungen und Umweltgestaltung könnten stärker miteinander verflochten werden, wenn etwa ein misslungenes Rätsel den Weg für Noa verlängern oder erschweren würde. Ein vom Müll gefangenes Tier, dem nicht geholfen wird, könnte später zu einem zusätzlichen Hindernis werden. Ebenso könnte Unachtsamkeit – ob durch den Spieler oder Noa selbst – dazu führen, dass ein Tier oder Mensch verletzt wird, wodurch spätere Puzzles unzugänglich oder schwerer würden. Auf diese Weise würden Gameplay, Moral und Weltgestaltung unmittelbar ineinandergreifen und eine spürbare dramaturgische Steigerung erzeugen: Noas Handlungen hätten greifbare Folgen, sowohl mechanisch als auch emotional. Dabei müsste das Spiel nicht komplexer werden – „Plasticity“ bietet bereits eine starke Grundlage, um mit wenigen Handgriffen und gezielter Nutzung bestehender Elemente deutlich mehr erzählerische Tiefe zu entfalten.

Eine Steigerung der Spannungskurve wird erst zum Ende hin geschaffen, wenn das Ausmaß der Vermüllung der Welt und die daraus resultierenden Gefahren sichtbar zunehmen. Bis dahin verläuft die Handlung linear und mechanisch, wodurch die bisherige Dramatik flach bleibt. Würde „Plasticity“ jedoch schon früh subtile Konsequenzen einführen – etwa durch verkettete Hindernisse oder die sichtbare Auswirkung zuvor getroffener Entscheidungen – könnte die Spannungskurve organisch wachsen und der Spieler stärker in Noas Reise eingebunden werden.

Atmosphäre & Resonanz

Wenn Dramaturgie die Struktur vorgibt und Kausalität das Handlungsgerüst stärkt, dann ist es letztlich die Atmosphäre, die den Ton trifft – und entscheidet, ob eine Geschichte über das Medium hinaus nachklingt. Atmosphäre wird durch einige Stilmittel geformt, die einer Geschichte Nachhaltigkeit verleihen. Bücher sind hierbei auf das geschriebene Wort limitiert und können nur über Um- und Beschreibungen Atmosphäre vermitteln. Jedoch bieten sie den größten Freiraum die Imagination des Lesers herauszufordern und dadurch individuelle Erlebnisse zu schaffen. Die Kunst liegt darin, durch wenig Worte Einfluss zu nehmen und die Geschichte lenken zu können – wohlwissend, dass das Erlebte immer eine Projektion der eigenen Weltanschauung, des emotionalen Zustands und der inneren Bilder des Lesers bleibt.

Filme können dort einen Schritt weiter gehen und durch die Bildsprache eine weitere Ebene einnehmen. Dadurch wird die Aussage und die Lenkung einer Geschichte genauer und der gewünschte Ausdruck oder die Essenz der Aussage kann stärker im Zuschauer verankert werden. Der Raum für Interpretation im Sinne der bildlichen Vorstellung entfällt und wird durch die Interpretation der Bildsprache und des Inhalts ersetzt. Auch hier haben Video Spiele eine weitere Ebene für sich zu verbuchen – die der Entscheidungen des Spielers. Video Spiele setzen am stärksten die Geschichte fest und lassen wenig Raum für Interpretation. Sie gewinnen aber durch zur Hilfe ziehen der Stilmittel beider vorigen Medien die größte Lenkkraft über Geschichte und Spieler.

Ein Videospiel trägt nun die Verantwortung, durch das Zusammenspiel seiner Stilmittel Atmosphäre zu schaffen. Erst wenn Musik, Sounddesign, Licht, Farbgebung und Kameraperspektive in Einklang stehen, entsteht eine erzählerische Tiefe, die den Spieler wirklich in die Welt zieht und emotionale Ankerpunkte setzt. Jedes dieser Mittel kann für sich genommen beeindrucken, doch erst gemeinsam formen sie eine eigene Sprache, die spürbar, aber nicht immer greifbar ist.

„Plasticity“ zeichnet durch eine entsättigte Farbpalette eine triste Welt, die trotz der klaren Bilder der Verwüstung und der mitschwingenden Aussage eine beruhigende und entspannte Wirkung mit sich bringt, die erstaunlich angenehm für das Auge ist. Durch das warme Licht kommt eher eine wohlige Stimmung auf, als das Gefühl sich in einer dystopischen Welt zu befinden. Das Sounddesign und die leichte beinah schwebende Hintergrundmusik verleihen „Plasticity“ eher das Gefühl eines sogenannten Cozy Games, was sich durchaus im Gameplay widerspiegelt. Es ist ein entschleunigtes Erlebnis gepaart mit einer verheerenden Aussage. Diese Mischung aus Aussage, Gameplay und Atmosphäre gleicht sich gegenseitig aus und hinterlässt eine verwirrende Dissonanz aus Verstehen und Fühlen.

In dieser Spannung zwischen Aussage und Atmosphäre entsteht eine ambivalente Resonanz: Emotional vermittelt „Plasticity“ Wärme und Geborgenheit, kognitiv jedoch fordert es Distanz und Reflexion. Der Spieler fühlt sich zugleich eingeladen und befremdet – er versteht, was gemeint ist, ohne es wirklich zu spüren. Gerade diese Reibung zwischen Fühlen und Erkennen bestimmt den Nachklang des Spiels. Die emotionale und kognitive Resonanz verlaufen in „Plasticity“ nicht parallel, sondern heben sich stellenweise gegenseitig auf. Dadurch verliert das Spiel an dramaturgischer Wucht, gewinnt jedoch an Klarheit seiner Botschaft. Die Aussage bleibt im Kopf, das Erlebnis selbst aber verflüchtigt sich.

Wenn Aussage stärker wiegt als Handeln

Während Bücher und Filme ihre Botschaft durch Sprache oder Bild vermitteln, kann das Spiel sie erlebbar machen. Doch „Plasticity“ bleibt hier verhalten – es zeigt mehr, als es erfahren lässt. Mechanisch ist das Spiel zu schwach und zu singulär – das heißt, Ereignisse, Hindernisse und Puzzles die meist nur ein einziges Mal auftreten – aufgestellt, um fortlaufenden Spaß zu generieren. Das Prinzip von Problem A bedarf Lösung A, Problem B bedarf Lösung B, Problem C bedarf Lösung A & B kombiniert – wird verfehlt. Dadurch wird das einst aus vorigen Puzzles Gelernte meist nicht wieder verwendet, um eine Steigerung im Können des Spielers und die damit einhergehende Inklusion zu bewerkstelligen.

Man kann das Spiel auf drei Säulen stellen, die dem Ganzen einen Halt geben. Die erste Säule sind die Spielmechaniken, quasi das „Wie“ der Spieler sich durch die vorgefundene Welt bewegt. Die zweite Säule ist das Worldbuilding, oder das „Wen oder Was“ der Spieler erleben kann und um welche Art von Welt es eigentlich geht. Die dritte Säule ist die Story beziehungsweise die Prämisse, also das „Warum“ der Spieler sich mit dieser Welt in Verbindung setzt. Alle drei Säulen sind in sich solide, bröckeln aber an der Fassade und schaffen es nicht verbindende Glieder zu den jeweilig anderen Säulen zu bauen.

Die Welt von Noa soll ein drastisches Bild der Zukunft darstellen, die unserer ähneln kann, wenn wir jetzt – hundert Jahre früher – nicht etwas gegen das Problem der einfachen Nutzung von Plastik tun. Diese Prämisse ist so prägnant und wird dem Spieler wie ein blinkendes Warnschild konstant vor die Augen gehalten, sodass eine eigene Interpretation kaum noch Raum besitzt. Sie ist ebenso ausschlaggebender Grund weshalb „Plasticity“ existiert, wenn man sich die Fakultät der Universität und die Fülle an Klima bezogener Auszeichnungen, die das Spiel erhalten hat einmal anschaut. „Plasticity“ schafft es dadurch leider nicht ein Erlebnis zu schaffen, dass dem Spieler nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, sondern bewegt sich auf der Ebene der Kurzweiligkeit die durch das Versäumnis den Spieler emotional abzuholen, eher das Gegenteil bewirken kann. Nämlich, dem Spieler vorzuschreiben, wie er sich zu fühlen hat.

In anderen Worten, wird die Motivation auf den Spieler ausgelagert und somit bleibt Noa ein Vehikel, statt durch eigene Charakterzüge und Motivationen die Spielwelt empfindsam oder empathisch zu vermitteln, nämlich durch den Filter Noas – anhand ihrer Züge, ihres Werdegangs und ihrer Weltanschauung – eine emotionale Wirkung, ein Ein- und Mitfühlen beim Spieler zu erreichen. Man könnte argumentieren, dass dieses Prinzip Videospielen inne wohnt und der Spieler stets eine Autorität über die Handlung besitzt. Allerdings ist diese Autorität, diese Hoheit über das Geschehen nicht synonym der Motivation der zu steuernden Spielfigur, denn ihr bleibt immer noch überlassen, wie sie auf die gesteuerten Eingaben reagiert.

Hindernisse im narrativen Sinne sind nicht Gameplay-Hürden, sondern spiegeln im besten Fall die innere Reise der Figur wider. Sie dienen nicht nur dem Vorankommen, sondern sind ein Einblick in die Innenwelt der Figur oder verstärken den Bezug zu ihr. Zwar gibt es auf mechanischer Ebene eine Steigerung der Puzzles, doch sind sie weniger organischer Teil der Geschichte, sondern bleiben kulissenartig im Raum hängen. Die Verbindung zwischen Puzzles, der Umwelt und Noa wird nicht erläutert noch schlüssig in die Welt eingeflochten. Sie sind eher Mittel zum Zweck und verlieren dadurch ihre Zugehörigkeit zum Setting. Die Juxtaposition lässt das Narrativ und die Mechaniken des Spiels entgleisen, womit beide nebeneinander her fahren.

In „Plasticity“ nehmen die Puzzles zwar an mechanischer Komplexität zu, bleiben aber überwiegend in ihrer Konsequenz isoliert, wodurch keine spürbare Steigerung im dramaturgischen Sinne entsteht. Das Lösen oder das Scheitern der Puzzles hat nur die minimale Konsequenz; Noa kommt weiter voran und ihrem Ziel näher, oder sie schafft es nicht und darf es erneut versuchen. Dadurch werden die Hindernisse zu reinen Aufgaben für den Spieler, bei dem nun die Autorität liegt, sich erneut der Aufgabe zu stellen oder aufzugeben. Die Puzzles fungieren in „Plasticity“ primär als Mittel zum Fortschritt und nicht als integraler Bestandteil der Erzählung oder als Spiegel von Noas innerer Reise. So entsteht zwar ein spielmechanischer Fortschritt, doch die narrative Steigerung bleibt aus – die Entscheidungen und Herausforderungen fühlen sich isoliert und bedeutungslos an, statt eine spürbare emotionale Wirkung zu erzeugen.

Man könnte argumentieren, dass der Mangel an emotionalem Raum bewusst gewählt ist – als Irritation, als Aufforderung zur Selbstreflexion. Doch dieser Gedanke scheitert an der Substanz: „Plasticity“ erscheint weniger als Kunstwerk, denn als Medium einer Botschaft. Während es sich ästhetischer und symbolischer Mittel bedient, fehlt dem Spiel die Tiefe, Vielschichtigkeit und Offenheit, die ein künstlerisches Werk auszeichnen. Es fordert zwar eine Haltung – lässt aber kaum Spielraum, diese selbst zu entwickeln. So bleibt das Spiel ein gut gemeinter Appell, der eher zeigen als erzählen, eher belehren als berühren will. Zurück bleibt ein Spiel, dass versucht an die Empathie des Spielers zu knüpfen und dessen Interesse auf spielerischer Weise für das Thema Klima- und Umweltschutz zu fördern, doch es verfehlt den Spieler wirklich einzugliedern und emotional einzubinden.

Dass „Plasticity“ ein studentisches Projekt ist, lässt manche gestalterischen Entscheidungen nachvollziehbar, wenn nicht gar unausweichlich erscheinen. Doch gerade weil es so eindeutig eine Botschaft vermitteln möchte, lohnt es sich, genau hinzusehen. Wer eine moralische Position ins Zentrum stellt, muss sich auch daran messen lassen. Die Kritik richtet sich daher nicht gegen die Macher, sondern gegen die Umsetzung einer Idee, die deutlich mehr verspricht, als sie einlöst.