Was im Realen, im Hier und Jetzt, effektiv ein Ende darstellt, ist im Fiktionalen der Anfang: Obwohl die Marke „Metal Gear“ laut des dahinterstehenden Publisher Konami weitere Werke ausspucken soll, werden viele der Menschen hinter der Reihe, Hideo Kojima als Kopf des Ganzen eingeschlossen, nicht länger involviert sein. Dennoch ist das Spiel an sich nicht das Ende, sondern eher der Anfang: Es stellt eine Reihe neuer Charakter der eh schon verworrenen Geschichte vor, und steuert dabei in eine Richtung, die bisher so in der Historie von „Metal Gear“ nie eingeschlagen wurde: Das Konzept war lange auf kleine Territorien und Level ausgerichtet, die als ein Baustein nahtlos in eine komplexe Synergie von Geschichte, Spielmechaniken, Innovation und teilweise auch kleinen Albernheiten eingebunden war. Allein die Änderung hin zum Expansiven, zu weitläufigen, erkundbaren Karten beziehungsweise Welten gibt einen Eindruck davon, wie ambitioniert das Spiel seitens Kojima Productions angegangen wurde. Und obwohl das Spiel unter dem Gewicht dieses immensen Ehrgeizes in der Vergangenheit im Realen (Streitereien zwischen Kojima und Konami Anfang 2015) und nun auf den Bildschirmen im Fiktionalen ab und an zu wanken scheint, besitzt und ermöglicht es schräge bis erinnerungswerte Augenblicke. Der Ehrgeiz ist es aber auch, der dafür verantwortlich ist, dass „Metal Gear Solid V: The Phantom Pain“ zu einem schwer greifbaren Videospielmonster wurde.

Erschienen am

01. September 2015

Entwickler

Plattformen

Spieldauer

Roman oder doch nur Skript?

Hafizullah Amin war ein Drahtzieher der sogenannten Saur-Revolution, die im April 1978 in Afghanistan losbrach. Seine Weigerung, die radikale Politik des staatlichen Terrors zu mäßigen, rief den mächtigen Nachbarn, die Sowjetunion, auf den Plan, die mit recht wenig Geduld und nach wenigen vergeblichen Versuchen die brenzlige Lage doch noch waffenlos zu lösen, eine Invasion startete, zumal der Erzrivale, die USA, sich gerüchteweise anschickte ebenfalls ihre Finger ins Spiel zu bringen. 1984 jährte sich der sowjetisch-afghanische Krieg zum fünften Mal und genau zu diesem Zeitpunkt wird Venom Snake, auch „Big Boss“ genannt, ebenfalls dort aktiv.

Sicherlich ist dies nicht die ganze Wahrheit, denn der Prolog, der die Flucht Snakes aus einem eher gruselig als seriös wirkenden, britischen Krankenhaus auf Zypern, in das er nach dem Anschlag auf die Mother Base aus „Metal Gear Solid V: Ground Zeroes“ (2014) verfrachtet wurde zeigt, war eigentlich nervenaufreibender als das, was sich in Afghanistan zuträgt: Im Norden Kabuls spielt ein wesentlicher Teil der Geschichte, wobei neben der Haupthandlung zusätzlich einige, sich meistens wiederholende und nur in der Schwierigkeit steigende Nebenmissionen absolviert werden. Allerdings sind nicht alle repetitiv, einige wenige Nebenmission spielen in die Haupthandlung hinein beziehungsweise sind Teil dieser. Das Problem mit diesem Afghanistan-Krieg-Szenario ist, dass bis auf die dort stationierten, sowjetischen Soldaten von einem Krieg keine Rede sein kann; die teilweise zerstörten Dörfer und Kasernen sind die einzigen Zeugen des Konflikts. Der Kampf des russischen Goliaths gegen den afghanischen David, der es geschickt verstand nicht nachzugeben und immer wieder Nadelstiche zu setzen, fehlt. Snake wird zu keinem Zeitpunkt in einen ernsthaften Konflikt hineingezogen, muss weder abwägen noch gar diplomatisch vorgehen. Afghanistan ist damit mehr eine Spielwiese als ein Brennherd. Selbst die ab und an auftauchenden Bären oder Wölfe verhalten sich zu einfältig, als dass sie eine Gefahr wären.

Ein klein bisschen mehr „Konflikt“ bietet die zweite und zugleich letzte große Karte, das Grenzgebiet von Zaire und Angola mit seinen Savannen- und Dschungelelementen. Durch die Einbeziehung der damals wie heute grassierenden Kindersoldatenproblematik, dem Ausbeuten und respektlosen zu Nutze machen menschlicher sowie materieller Ressourcen verleiht diese den Geschehnissen mehr Brisanz, mehr Atmosphäre als das doch eher langweilige, circa 7000 Kilometer entfernte Steppen-Wüsten Szenario. Abseits dessen ist das Terrain an sich aufgrund seiner Flora unübersichtlicher, sodass die Gefahr, Soldaten zu übersehen, deutlich größer ist – Überraschungsmomente finden deshalb nur hier statt.

Die „Mother Base“ komplettiert die Liste der Handlungsorte. Als Operationszentrale funktionierend versucht Snake zusammen mit Revolver Ocelot (Shalashaska), einem ehemaligen Söldner und nun Partner sowie Kazuhira Miller, einem Überlebenstrainer und Soldatenausbilder, das wiederaufzubauen, was ihm zuvor in „Metal Gear Solid V: Ground Zeroes“ genommen wurde: Eine private Armee und Militärbasis, um unabhängig von Staaten und deren Streitkräfte ein Gewicht im Mächtegerangel des Kalten Krieges zu spielen. Viele eindrucksvolle Szenen finden dort statt, sodass dieser vergleichsweise kleine Ort mit ungleich mehr Emotionen, Erinnerungen und Eindrücken gespickt wird als das große Afghanistan oder Grenzgebiet Angolas zu Zaires. Dafür ist er, wie später noch ausgeführt wird, der spielärmste Ort.

Ungleich tiefer und gleichsam mysteriöser eröffnet sich durch die neuen Charaktere namens Quiet, Skull Face und so weiter eine Geschichte, die alles andere als eintönig oder klischeehaft bezeichnet werden kann: Die Synergie zwischen Audio-Kassetten, Zwischensequenzen und gespielter Geschichte verleiht Kojimas fünften Werk vielleicht nicht gerade das stärkste Narrativ aller Titel der Reihe, es bleibt dennoch vergleichsweise überdurchschnittlich fesselnd und interessant. Unzweifelhaft taucht hier der mythologische Janus das erste Mal auf und hinterlässt mehr Fragen als Meinungen: Weder wirkt die Geschichte unvollständig noch wirklich komplett ausgestaltet oder gar alternativ gelöst. Quiets Abschied per Kassette anstatt durch eine bombastische Inszenierung muss nicht untypisch für Kojima sein. Ob Geniestreich oder Notlösung, über die Absicht ein großes Ganzes durch verschiedene Darstellungsformen als kleinere Puzzlestücke zu präsentieren, lässt sich leider nur spekulieren. In jedem Fall zeigt diese „Problematik“ aber, dass „The Phantom Pain“ Kunst sein will und nicht auf Konsens getrimmt. Es ist also ein Werk, das einen zum Denken anregt.

Charaktere oder Stereotypen?

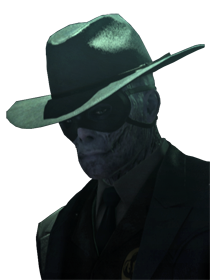

Die beschriebene Janusköpfigkeit lässt sich nahtlos auf die bereits erwähnten Charaktere übertragen. Skull Face, sozusagen der Oberschurke der Geschichte, bleibt in gewisser Weise blass. Er ist sicherlich nicht auf den Kopf gefallen und weiß, wie er zu operieren hat aber gleichsam ist er im Vergleich zu Eli, einem jungen aufstrebenden Kindersoldatenkommandant, in seiner Intelligenz und Gerissenheit fast schon harmlos. Kaum eine böse Finte wird geschlagen, kaum eine Unternehmung wird gestartet um den immer wieder in die Quere kommenden „Venom Snake“ zu stellen oder aus dem Weg zu schaffen – er ist das standardisierte Böse. Es ist fast so, als ob er „Big Boss“ nicht wirklich kümmert und als Begleiter weitestgehend dudelt, sofern dieser gefälligst nur zuschaut und nichts unternimmt. Man ertappt sich sogar dabei, wie man sich an mehrere ulkige oder auch ernste Szenen mit einzelne (Kinder-)Soldaten erinnert, die sich im Übrigen alle voneinander in den Gesichtern und Stimmen unterscheiden, als an ein Zusammentreffen mit Skull Face oder einer Unterredung mit Kazuhira Miller: Dieser scheint einfach nur auf Rache aus zu sein.

-

Skull Face

Geboren in Ungarn wuchs er als Sohn von Waffenfertigungsarbeitern in eher bescheidenen Verhältnissen auf. Als er bei der Bombardierung der Waffenfertigungsstätte von den flüchtenden Arbeitern niedergetrampelt wurde, erlitt er schwerste Verletzungen. Er überlebte nur aufgrund einer innovativen Parasitentherapie, er bleibt allerdings auf schreckliche Weise entstellt, wobei sein Nervensystem derart beschädigt wurde, dass er seitdem schmerzunempfindlich ist. In den 1960er Jahren wurde er insgeheim von einem gewissen Major Zero rekrutiert und zum leitenden Offizier der XOF-Einheit berufen, deren Aufgabe es war, Big Boss unauffällig zu unterstützen. Im Schatten dessen, ohne jemals Reputationen für seine Arbeit zu erhalten, wurde aus einem Bündnis eine verhasste Rivalität.

Geboren in Ungarn wuchs er als Sohn von Waffenfertigungsarbeitern in eher bescheidenen Verhältnissen auf. Als er bei der Bombardierung der Waffenfertigungsstätte von den flüchtenden Arbeitern niedergetrampelt wurde, erlitt er schwerste Verletzungen. Er überlebte nur aufgrund einer innovativen Parasitentherapie, er bleibt allerdings auf schreckliche Weise entstellt, wobei sein Nervensystem derart beschädigt wurde, dass er seitdem schmerzunempfindlich ist. In den 1960er Jahren wurde er insgeheim von einem gewissen Major Zero rekrutiert und zum leitenden Offizier der XOF-Einheit berufen, deren Aufgabe es war, Big Boss unauffällig zu unterstützen. Im Schatten dessen, ohne jemals Reputationen für seine Arbeit zu erhalten, wurde aus einem Bündnis eine verhasste Rivalität. -

Kazuhira Miller

Kazuhira Miller wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg als Sohn eines amerikanischen Offiziers und einer japanischen Frau geboren. In den 1920er wurde er ein professioneller Söldner, verdient damit sein tägliches Brot und begegnete Big Boss zum ersten Mal, wenn auch als Gegner. Der erste Eindruck sollte aber nicht bestehen bleiben, sie gründeten zusammen eine Söldnerenklave und Miller avancierte zur rechten Hand von Big Boss als Experte für Logistik und Informationsbeschaffung. Seit dem Angriff der XOF-Truppen unter der Leitung von Skull Face auf die erste „Mother Base“ im Jahre 1975 sehnt er sich nach Rache und Vergeltung.

Kazuhira Miller wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg als Sohn eines amerikanischen Offiziers und einer japanischen Frau geboren. In den 1920er wurde er ein professioneller Söldner, verdient damit sein tägliches Brot und begegnete Big Boss zum ersten Mal, wenn auch als Gegner. Der erste Eindruck sollte aber nicht bestehen bleiben, sie gründeten zusammen eine Söldnerenklave und Miller avancierte zur rechten Hand von Big Boss als Experte für Logistik und Informationsbeschaffung. Seit dem Angriff der XOF-Truppen unter der Leitung von Skull Face auf die erste „Mother Base“ im Jahre 1975 sehnt er sich nach Rache und Vergeltung. -

Revolver Ocelot (Shalashaska)

Der Sohn von The Boss musste als Mitbegründer von Cipher im Jahr 1970 miterleben, wie die Organisation ihre Ideale und Ziele aus den Augen verlor, besonders nach dem Abschied von Big Boss 1972. Shalashaska agierte scheinbar weiterhin im Sinne von Cipher, hatte aber insgeheim sein Leben dessen Zerschlagung gewidmet. Er ist damit nicht direkter Verbündeter zu Big Boss, arbeitet trotzdem mit ihm zusammen, haben beide doch die gleichen Ziele.

Der Sohn von The Boss musste als Mitbegründer von Cipher im Jahr 1970 miterleben, wie die Organisation ihre Ideale und Ziele aus den Augen verlor, besonders nach dem Abschied von Big Boss 1972. Shalashaska agierte scheinbar weiterhin im Sinne von Cipher, hatte aber insgeheim sein Leben dessen Zerschlagung gewidmet. Er ist damit nicht direkter Verbündeter zu Big Boss, arbeitet trotzdem mit ihm zusammen, haben beide doch die gleichen Ziele.

Auf der anderen Seite bleiben Charaktere wie der dickköpfige Eli, die stumme Quiet oder das Dritte Kind in der Erinnerung, was eigentlich genau dagegenspricht, dass das Spiel für Stereotypen, Langeweiler und flache Persönlichkeiten steht. Mit jedem einzelnen dieser Fieslinge, Gutmütigen, Harten oder Unnachgiebigen werden Szenen im Langzeitgedächtnis verbunden. Der des Öfteren aus Größenwahn agierende Eli versucht beispielsweise als Gefangener auf der „Mother Base“ mehrfach Waffen zu stehlen, um sich zu beweisen und einen festen Stand zu erkämpfen. Das Gefangen sein ist ihm zuwider, es entspricht nicht seiner Ehre. Man könnte meinen, er übt für seine glorreiche, goldene Zukunft. Die stillen Gewässer Quiet oder das Dritte Kind, die im gesamten Spiel nicht einen Ton von sich geben, sind wie dem Sprichwort zufolge intransparente Personen, die zwar nicht für sich selbst sprechen können, allerdings durch ihr Handeln und die Informationen, die unter anderem Revolver Ocelot für einen bereithält, sehr interessant und unterhaltsam sind. Es spricht für sich, wenn viele der „Metal Gear Solid“-Fans von den Entwicklern fordern, dass Quiet eben nicht einfach zum Ende des Spiels verschwinden soll. Sie setzten sich für einen Charakter, der fast ausschließlich nur über seine Mimik und Gestik kommuniziert, ein.

-

Eli

Der zwölfjährige Eli ist ein aggressiver Anführer einer Bande von Kindersoldaten in Afrika. Der charismatische Junge wird von Big Boss gefangen genommen und auf die „Mother Base“ gebracht. Das Problem dabei ist, dass Eli gar nicht vor einem Leben voller Gewalt bewahrt werden will. Er weigert sich standhaft, will sich nicht der Diamond Dogs Organisation von Big Boss anschließen.

Der zwölfjährige Eli ist ein aggressiver Anführer einer Bande von Kindersoldaten in Afrika. Der charismatische Junge wird von Big Boss gefangen genommen und auf die „Mother Base“ gebracht. Das Problem dabei ist, dass Eli gar nicht vor einem Leben voller Gewalt bewahrt werden will. Er weigert sich standhaft, will sich nicht der Diamond Dogs Organisation von Big Boss anschließen. -

Quiet

Zuerst wird Quiet seitens Skull Face damit beauftragt, Big Boss zu töten, wobei sie sowohl im Prolog wie später während der Haupthandlung ein zweites Mal daran scheitert. Der erste Fehlschlag bedeutet für sie fast das Todesurteil aber eine Parasitentherapie rettet ihr Leben. Nachdem Big Boss es schafft sie im zweiten Anlauf zu überwältigen verschleppt dieser sie auf die „Mother Base“ und wird dort erstmal als Gefangene seitens Revolver Ocelot und dem sehr skeptischen Kazuhira Miller beobachtet.

Zuerst wird Quiet seitens Skull Face damit beauftragt, Big Boss zu töten, wobei sie sowohl im Prolog wie später während der Haupthandlung ein zweites Mal daran scheitert. Der erste Fehlschlag bedeutet für sie fast das Todesurteil aber eine Parasitentherapie rettet ihr Leben. Nachdem Big Boss es schafft sie im zweiten Anlauf zu überwältigen verschleppt dieser sie auf die „Mother Base“ und wird dort erstmal als Gefangene seitens Revolver Ocelot und dem sehr skeptischen Kazuhira Miller beobachtet. -

Dr. „Huey“ Emmerich

Vor den 1980er Jahren war der Sohn eines Wissenschaftlers an den Rollstuhl gefesselt, ehe er ein Exoskelett entwickelte, mit dem er wieder laufen konnte. Bereits zu Beginn seiner Karriere wurde der verschlagene Kopf von der CIA rekrutiert und in der Entwicklung von Metal Gears eingesetzt. Er glaubte, dass allein die Abschreckung reichen würde, sodass der Kalte Krieg nie in eine heiße Phase übergeht. Dieser Traum, einen atomwaffenbestückte Metal Gear zu entwickeln, wurde zu seiner Obsession.

Vor den 1980er Jahren war der Sohn eines Wissenschaftlers an den Rollstuhl gefesselt, ehe er ein Exoskelett entwickelte, mit dem er wieder laufen konnte. Bereits zu Beginn seiner Karriere wurde der verschlagene Kopf von der CIA rekrutiert und in der Entwicklung von Metal Gears eingesetzt. Er glaubte, dass allein die Abschreckung reichen würde, sodass der Kalte Krieg nie in eine heiße Phase übergeht. Dieser Traum, einen atomwaffenbestückte Metal Gear zu entwickeln, wurde zu seiner Obsession.

Repetitiv oder Sporadisch?

Hideo Kojima entschied sich mit dem fünften Teil Neuland im Sinne des „Open World“-Konzepts zu betreten, obwohl in den früheren Teilen der Levelaufbau eher eng und auf die Schleichmechaniken hin getrimmt waren. Vergleichsweise schlüssiger als andere Spiele dieser Machart ist Kojimas Werk insofern, als dass die Karte nicht stumpf nach Haupt- und Nebenquests abgegrast wird, sodass nach vollbrachter Arbeit ein leer gefegtes und nur noch schön anzusehendes Level übrigbleibt. Jedes Areal lässt sich in verschiedenen Spielmodi (Hauptmissionen, Nebenmission oder freies Spiel) erkunden. Dabei können Ressourcen, Waffen und Fahrzeuge zum Aufbau der erwähnten „Mother Base“ gestohlen und Soldaten für die eigene Armee zwangsrekrutiert werden. Darüber hinaus kann jede feindliche Militärstation vorab erkundet und in gewisser Weise für spätere Einsätze zurechtgestutzt werden. Sprengt man beispielsweise das Antiflugradar, so erscheint automatisch ein zusätzlicher Landepunkt auf der Karte, den der Hubschrauber nun gefahrlos anfliegen kann.

Vieles der Flora und Fauna wurde in mühevoller Arbeit dreidimensional abfotografiert und sieht dementsprechend hübsch aus. Gleichzeitig erschafft sie eine sehr stimmige Atmosphäre. Das Design der circa sechszehn Quadratkilometer großen Karten funktioniert, egal, ob man nun mit D-Dog, einem trainierten Spürhund, herumschleicht, mit D-Horse im Galopp weite Distanzen überwindet oder Quiet als Scharfschützin zum schnelleren Ausschalten von Gegner als Unterstützung heranzieht und an taktisch geschickten Standpunkte positioniert. Afghanistan ist dabei trotz „Open World“-Stempel weitestgehend eher schlauchartig angelegt. Die Gebirgsketten, die die engen Schluchten entstehen lassen, können nicht erklommen werden. Hinzu kommen ein Tag-Nacht-Rhythmus, wechselndes Wetter, Sandstürme und weitere Faktoren, die alle einen spürbaren Effekt auf die Sichtweite aller und somit auf die Spielweise haben. Dabei beachtet die Besatzung der einzelnen Militärbasen den Tag-Nacht Rhythmus aufgrund ihrer (un)eingeschränkten Sichtweite, sodass sie ihre Organisation daran anpassen, um es Eindringlingen so schwer wie möglich zu machen. Insgesamt ermöglicht das erschaffene Szenario eine breite Palette an Vorgehensweisen, die sich der Spieler ganz nach seinem Belieben zusammenstricken kann. Das ist löblich, denn oft genug musste man in bereits erschienen Großprojekten wie beispielsweise „The Witcher 3: Wild Hunt“ (CD Red Projekt, 2015) erkennen, dass zwar eine Freizügigkeit versprochen wurde, letztendlich aber dann doch durch vorgegebene Erkundungsrouten und einfache Lösungswege sabotiert wurde.

Aber auch hier ist der römische Gott namens Janus nicht weit, denn die Kehrseite, die fehlende Varianz an verschiedenen Nebenmissionen kommt sofort mit ins Spiel: Abseits von Rettungen, Zerstören von Panzereinheiten oder Ressourcensammelaktionen gibt es nur wenige Nebenmission, die für sich stehen, damit herausragen und letztendlich auch für die Handlung wichtig sind. Sicherlich ist das Rekrutieren von Soldaten und Sammeln von Ressourcen sowie Geld durch das Erfüllen von Nebenmission für die Entwicklungen von Waffen, der „Mother Base“ selbst oder anderen Dingen wichtig, die Frage ist jedoch, ob dies wirklich so eintönig sein muss. Zusätzlich sind die Hauptmissionen recht eingeschränkt, denn die Hubschrauberlandepunkte, die die Missionsart bestimmen, sind rar - meistens gibt es nur zwei. Diese „Hot Zone“, in der operiert wird, macht nur einen kleinen Teil der Karte aus und darf währenddessen auch nicht verlassen werden, sonst verschwindet das Missionsziel von der Bildfläche. Damit ist zwar eine gewisse Varianz an gültigen Lösungsmöglichkeiten gegeben – und diese sind auch ungewöhnlich zahlreich – trotzdem ist es etwas schade, dass man nicht die maximale Freiheit besitzt.

Zu einfach oder zu schwer?

Positiv fällt vor allem die Spielmechanik auf: Schleichen, Schießen, Schlagen, Scannen, Rennen, Robben; Alles funktioniert per Controller oder Tastatur und Maus bestens. Bosskämpfe gibt es weiterhin, wobei sie nicht gar so bombastisch inszeniert sind, wie man es von anderen Serienteilen gewohnt ist. Sie sind dafür mehr denn je intelligent arrangiert. Stumpfes und aggressives Lospreschen ist nicht zielführend, sondern lässt den Spieler knallhart in eine Sackgasse laufen, aus der er so schnell nicht mehr herauskommt. Das ist bemerkenswert, kann nicht genug gelobt werden und zeigt, dass Kojima und sein Team sich spürbar ins Zeug gelegt haben sowie einiges an Ideen einfließen haben lassen. „The Phantom Pain“ liefert ansprechende, intelligente Geplänkel, die im Kontrast zu den immer gleich funktionierenden Bosskämpfe heutzutage diese fast schon ausgestorbene Videospielkunstform wieder neu beleben. Einige Lösungen liegen auf der Hand, andere erschließen sich nur dem in Kombinationen und logisch Denkenden. In jedem Fall kann jede Auseinandersetzung auf mindestens drei verschiedene Arten gelöst werden (genau wie auch die Eroberung von Militärbasen) die sich zwischen den Polen „brachial direkt und böse“ und „leise, agil und gutmütig“ bewegen. Letzteres wird im Spiel durch die Vergabe von Heroismuspunkte gelobt, ersteres wird durch die Vergabe von Dämonenpunkte belohnt. Beides zusammen bildet ein verstecktes Karmasystem, das das Aussehen von Snake beeinflusst.

Was den geneigten „Metal Gear Solid“-Fan etwas sauer aufstoßen könnte ist die Tatsache, dass die Gegner teilweise nicht wirklich intelligent reagieren. Zwar erklärt ein Scan mit dem Fernglas einen darüber auf, wie geschult der gerade fokussierte Soldat im Kampf, in der Entwicklung von Waffen und so weiter ist - aber warum man bei klarstem Wetter in der Nacht im hellsten Scheinwerferlicht stehend in einer Entfernung von fünfzig Metern nicht zumindest von jeder noch so ungeschulten Wache gesehen wird, ist unverständlich und macht das Ganze doch zu einfach. Außerdem regeneriert sich die Gesundheit von alleine, sobald man es lange genug vermeidet nicht getroffen zu werden. Außer einigen optischen Blessuren und Blutungsstellen bleibt vom Kampf so nichts mehr übrig. Die Zeiten, in denen noch pedantisch darauf geachtet werden musste, wann man seine begrenzte Anzahl an Rationen und Medi-Kits einsetzt, ist damit vorbei.

Die „Mother Base“ hat eindeutig zu wenig Spielelemente und erscheint mehr als eine unfertige Hülle, als ein gefülltes Gefäß voller Möglichkeiten als eine andere Art ein Leveling-System zu implementieren. Kleine Zielübung-Minispiele und die Möglichkeit zu duschen sind das einzige, was dort wirklich zu tun ist. Letzteres ist nötig, da bei zu langer Abwesenheit der Gestank, den Snake absondert, ihn schneller verrät und somit jedes Versteck auffliegen lässt. Eine Rückeroberungsmission, die sich aber nur über einen Teil der „Mother Base“ erstreckt bleibt die Ausnahme und bestätigt die Regel.

Abseits dessen ertappt man die Besatzung beim Small-Talk zu den Ereignissen auf der Basis und darf sie verkloppen ohne dafür bestraft zu werden. Das Überfahren der eigenen Mannschaft ist allerdings dann das Ende der Fahnenstange, denn hier versteht das Spiel keinen Spaß mehr und unterbricht das Spiel per „Game Over“ Bildschirm. Die Besatzung fordert einen zeitweise sogar dazu auf, sie zu trainingszwecken zu verprügeln – und bedankt sich danach artig. Egal, ob man die „Mother Base“ nun langweilig findet oder nicht, man ist dazu genötigt, immer wieder aus Afghanistan oder Afrika auf diese zurückzukehren. Der Grund ist, dass man auf der gesamten Militärbasis herumlaufen soll, um möglichst nahe an Soldaten heranzurücken. Diese salutieren vor einem, fordern eine wie zuvor erwähnt ab und auf, eine Geschwungen zu bekommen. Das verbessert ihre Moral und stellt damit sicher, dass diese zu nicht zu tief sinkt. Ansonsten funktioniert die Mannschaft der Basis nicht mehr (absinkende Levelwerte der verschiedenen Ressorts), was dann wiederum zu massiven Einschränkungen führt: Kein Nachschub an Munition mehr, die Entwicklung von Waffen verläuft schleppender, keine Unterstützung mehr beim radargestützten Aufspüren von Feinden und so weiter und so fort. Das wirkt uninspiriert, genauso wie die Tatsache, dass die verschiedenen Einrichtungen der Basis circa einen Kilometer voneinander entfernt sind. Warum das so ist, erschließt sich einem nicht - es ist einfach nur nervig. Außerdem wirkt dieser Zwang zur Rückkehr als eine Art Kompensator für den iDroid: Dieser funktioniert wie ein überdimensionales Smartphone mit Hologramm- und Scannerfunktion; das heißt, die gesamte „Mother Base“ mit ihrer Verwaltung-, Unterstützungs- und Entwicklungsfunktionen ist durch diesen erreichbar.

Am Scheidepunkt zwischen Anfang und Ende

Über die Geschichte sowie den „Forward Operating Base“-Modus und den noch ausstehenden Mehrspieler wurde bisher nichts gesagt. Das erste der Dreien mit Rücksicht auf Interessierte, das Letztere, weil dies zu einem späteren Zeitpunkt nach Veröffentlichung auf dem PC begutachtet werden soll und das Mittlere, weil es leider nur ein netter aber unausgereifter Zusatz ist, der außerdem Mikrotransaktionen beinhaltet. Diese schaffen die eigentliche Idee des zuvor erwähnten FOB-Modus ab, denn dort konkurriert man mit anderen Spielern eigentlich darum, wer die bestausgestatte Basis in anderen Gewässern als dem indischen Ozean aufgebaut hat, wobei abseits der Besatzung jede FOB genauso aussieht wie die eigene „Mother Base“. Bei einer Niederlage kann man einige Mannschaftsmitglieder oder anderes Inventar verlieren, sodass man sich wieder aufs Neue nach Afghanistan oder Afrika begeben muss, um die Lücken zu stopfen. Gegen Geld lässt sich nun aber Versicherung abschließen, die garantiert, dass man bei einer Niederlage nichts verliert. Ergo ist damit die Langzeitspielmotivation außer Kraft gesetzt, wenn das nicht schon aufgrund stark beschnittener Anpassungsmöglichkeiten der Fall ist.

Die beschriebene Janusköpfigkeit des fünften „Metal Gear Solid“ lässt nur schwer ein eindeutiges Resümee zu. Mitunter wird man den Eindruck nicht los, dass vor allem im zweiten Kapitel des Spiels dem Entwickler die Zeit, die Lust oder das Geld ausging. Es ist offenkundig, dass hier das Zerwürfnis zwischen Publisher und Entwickler und die daraus resultierenden Konsequenzen wie fast nicht akzeptable Arbeitsbedingungen oder Ähnliches eine gewichtige Rolle gespielt haben müssen (vgl. Forbes, Kotaku). Die Existenz eines geplanten dritten Kapitels kann ebenfalls durch auffindbare Codeschnipsel und Cut-Szenen im veröffentlichten Spiel gefunden werden - zumal sich Konami daraus noch einen schlechten Scherz erlaubt hat, indem diese Szenen nur durch eine kostspieligere Sonderedition des Spiels genießbar werden.

Im Konjunktiv gesprochen ist nicht auszumalen, was für ein grandioses Werk dieses Spiel hätte werden können, hätte Kojima alle Mittel bekommen, die er für seine Idee brauchte, vor allem für sein Narrativ, das definitiv gelitten hat. So bleibt ein unvollständiges Stück Kunstform zurück, das in sich eigentlich geschlossen ist, genauer betrachtet aber ab und an diesem Punkt widerspricht – das Spiel ist eben Janus in Perfektion. Der in diesem Einblick komplett unterschlagene Detailreichtum, die verschiedenen Lösungswege, das immens große Waffen- und Ausrüstungsarsenal, das sogar die Zusammenstellung einer Lieblingswaffe beinhaltet, der ab und an versteckte Humor, der den Ernst der Lage immer wieder auflockert – all das zeigt, wie gefüllt dieses Spiel trotz seiner bewiesenen Unvollständigkeit ist. Das ist das bemerkenswerte an Kojimas pedantisch geschaffenem, fast schon vor Ehrgeiz erschlagenen Werk: Es ist herausragend widersprüchlich, selbst in der Dichte der Atmosphäre (intensiver Prolog, lahmes Ende), und ist trotzdem so schlüssig, fesselnd und spaßig, dass es Fans wie Interessierte trotzdem hunderte von Stunden fesseln wird.